Breve storia di un viaggio che doveva decantare

A lungo ho pensato di dover scrivere qualcosa sul viaggio in Bosnia fatto nel 2019, con l’associazione Buongiorno Bosnia / Doberdan Venecija, in collaborazione con il Servizio Civile del Comune di Venezia.

Ho pensato di farlo durante il viaggio, per non perdere l’immediatezza delle sensazioni. L’ho pensato al mio ritorno, per non perdere la memoria delle testimonianze e dei luoghi. E ancora quando nel settembre del 2020 ho letto La figlia, che mi ha aiutata a tornare a quella esperienza avvenuta più di un anno prima.

Alla fine, lo sto facendo adesso, a quattro anni e mezzo di distanza. La memoria si è distorta, ma oggi sono più consapevole del viaggio che ho intrapreso. Provo allora ad andare con ordine. Non l’ordine dei fatti storici, ma quello cronologico dei luoghi visitati e del flusso dei pensieri.

Sarajevo

23 giugno 2019: parto da Mestre insieme ad una ventina di persone, quasi tutte sconosciute, un unico punto di riferimento in questo gruppo disomogeneo. Viaggiamo tutta la notte, attraversiamo la Slovenia e la Croazia, è la mia prima volta nei Balcani. La mattina presto arriviamo a Sarajevo.

Perché sono qui? Mi sembra un buon momento per farlo, sto per laurearmi e ho del tempo libero, e poi so poco e niente su quello che è successo in Bosnia e nei Balcani. I miei non me ne hanno mai parlato, a scuola figuriamoci se il programma di storia ci è arrivato. Chissà se sono buone ragioni per intraprendere questo tipo di viaggio, in una terra martoriata, in un ex campo di battaglia ancora incandescente.

della Bosnia Erzegovina, giugno 2019

È dunque Sarajevo la nostra prima tappa. Sotto assedio per quasi quattro anni (dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996), in città sono ancora ben visibili i segni delle mitragliate sui palazzi, i tram che trasportano i passeggeri sono gli stessi che raccoglievano i passanti in fuga dai cecchini appollaiati sui colli intorno alla città. Sarajevo non nasconde le tracce della tragedia, le sue cicatrici e contraddizioni le mostra chiaramente, Sarajevo è così com’è, non ha nulla di cui vergognarsi.

A Sarajevo visitiamo la Biblioteca Nazionale, incendiata durante il conflitto; incontriamo il generale Jovan Divjak, che difese la sua città durante tutto l’assedio, nonostante fosse nativo di Belgrado; balliamo al Kino Bosna sui canti tradizionali e partigiani suonati da fisarmonicisti che girano tra la folla danzante; arriviamo dove venne scavato il tunnel sotto l’aeroporto internazionale, grazie al quale gli abitanti hanno potuto ricevere armi e viveri nel primo periodo del conflitto. Questo accadeva sotto il naso della Nato, che guardava da un’altra parte, ben prima di abbandonare la Bosnia sotto una pioggia di scatolette di carne e di aprire la strada all’esercito serbo in direzione Srebrenica.

Srebrenica

Dopo qualche giorno passato nella capitale partiamo proprio per Srebrenica, dove trascorreremo una notte a casa delle famiglie locali.

Fa strano dormire a casa di completi sconosciuti, soprattutto se la comunicazione linguistica è quasi impossibile, ma il fatto di venire accolti così, senza se e senza ma, ti fa sentire accettato a priori, parte di una comunità.

La signora che mi ospita non è nata in questa casa, ci si è ritrovata ad un certo punto della sua giovinezza senza capire il perché. Con la famiglia ha lasciato la sua vita, in Serbia, ed è entrata in una casa che apparteneva a qualcun altro, con gli oggetti degli ex proprietari ancora lì. La mia proprietaria di casa era un’occupante e non lo sapeva, ma piano piano, crescendo in una Srebrenica decimata se ne è resa conto. Forse proprio da lì è iniziato il suo attivismo.

Comunque, ora che sono a Srebrenica mi sento un po’ più preparata perché qualcosa in più so su questo luogo. E invece no. Stare nei luoghi della memoria non è come studiarli.

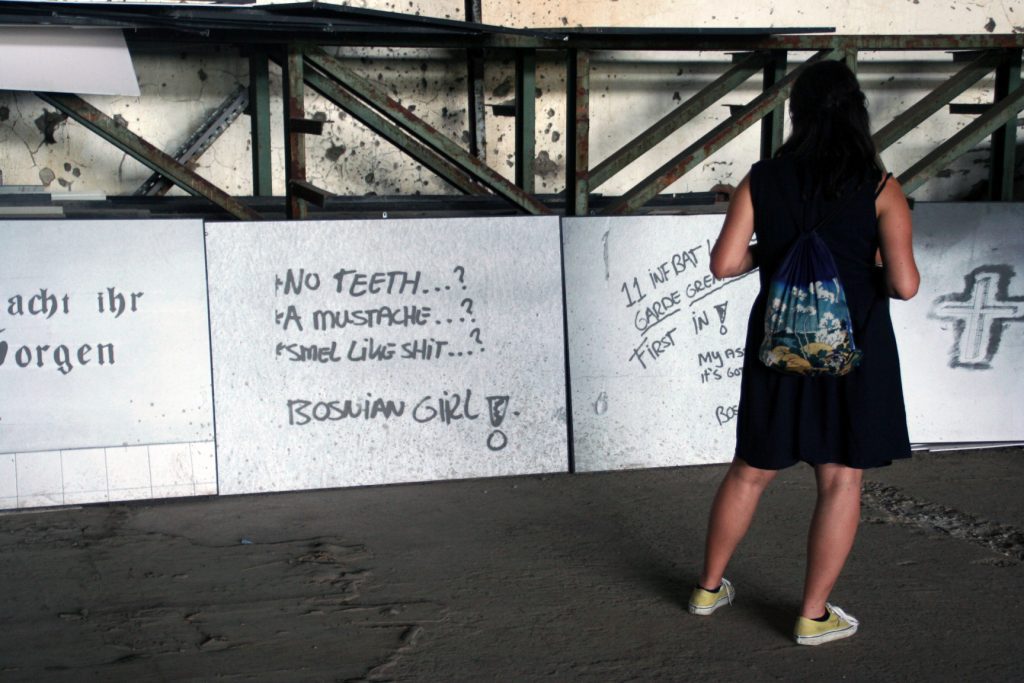

Non sono preparata a quello che vedrò, a leggere le scritte sessiste e discriminatorie dei caschi blu sui muri di Potocari – nell’ex complesso della Forza di “protezione” delle Nazioni Unite -, a camminare sulla distesa di lapidi bianche al memoriale del massacro. Non sono nemmeno minimamente pronta ad avere a che fare con la bruttura e la disumanità del presente, quello che vivo. O meglio, quello che hanno appena vissuto, sotto i nostri piedi, nascosti per ore nel portabagagli del bus che ci ha portati fino a qui, due ragazzi provenienti da non so esattamente dove, ma di certo non dall’Australia o dagli States. Forse vedendo la targa si erano convinti stessimo tornando in Italia, già arrivare in Croazia sarebbe stato un traguardo, primo paese dell’UE confinante con la Bosnia Erzegovina.

Invece li abbiamo portati indietro, al confine con la Serbia, la polizia li ha intercettati poco dopo. Come gli inquilini scacciati dalla casa della mia host anche di loro non ci sarà mai dato di sapere nulla. A Srebrenica e dintorni restiamo altre 48 ore, visitiamo un villaggio vicino, Osmace, dove la signora Zuhar ci offre la cena fatta con le sue mani, suo figlio ci racconta la fuga nei boschi da quella che era stata dichiarata zona protetta dall’ONU, della lunga colonna umana per arrivare a Tuzla, come si sia spaccata e come lui fosse rimasto nella metà giusta e il padre in quella sbagliata.

Qui conosciamo i giovani, i figli e le donne di Srebrenica, in netta maggioranza. Altra cosa che non sono pronta a capire è come un ventenne possa decidere di rimanere qui, per fare informazione, cultura, educazione, memoria. In un posto dove c’è ancora il coprifuoco, una cosa che mi sembra fuori da ogni concezione nel 2019. L’entità della loro passione e delle loro rinunce mi spiazza.

Tuzla

Chi l’11 luglio del ’95, all’ingresso dell’esercito della Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina, scappò da Srebrenica attraverso i boschi, lo fece in direzione Tuzla. E anche noi siamo diretti lì. Più precisamente al Centro di Identificazione per le persone scomparse di Tuzla. Le persone che, dopo quasi 28 anni, stanno ancora cercando sono quelle del genocidio di Srebrenica.

Dragana, l’anatomopatologa che ci accoglie, si occupa insieme a un gruppo ristretto di collaboratori di individuare i resti di chi manca all’appello, per restituirli alle famiglie. Parliamo di resti perché corpi interi non ce ne sono. Dopo l’11 luglio l’esercito ebbe tutto il tempo di riaprire le fosse comuni, fare a pezzi i corpi, e sparpagliare i resti in diverse fosse comuni. Una mano di qua, una testa di là, una gamba di giù. Nel tentativo di compromettere le prove.

Il lavoro che questo centro fa è incredibile e costante, Dragana ci racconta il suo lavoro con quella che potrei definire una rigidità empatica. Ci mostra delle ossa e un teschio su un tavolo operatorio e ci spiega come si procede all’identificazione, ci rivela gli indizi per capire se appartengono ad un uomo o a una donna e la potenziale età.

Ci fa vedere poi un album dove sono fotografati gli indumenti ritrovati, documento essenziale per il riconoscimento delle vittime da parte dei familiari nei primi anni di ricerche, ma anche fallace per la veloce deperibilità degli abiti e della memoria. Dragana è così professionale che mi sembra di assistere ad una lezione di anatomia. Dice che chi se la sente può entrare nelle celle frigorifere dove conservano i resti.

Si, me la sento. Entro. No. Ho sbagliato, voglio uscire, perché mi sono autoinflitta questa cosa? È forse questo il brivido del macabro? La spettacolarizzazione della morte?

Vorrei uscire ma Dragana sa essere rassicurante e non me la sento di interrompere. Proprio qui ci racconta che alcuni resti, già identificati, sono lì da anni. Non sempre le famiglie se la sentono di andare a riprenderli, di dare la conferma definitiva, di seppellirli. Non tutti desiderano uccidere le loro più profonde speranze per andare avanti. Per alcuni è proprio la speranza il motore vitale.

È in un teatro di Tuzla che incontriamo Zijo. Mi ricordo di lui, è un cuoco bosniaco, l’avevo conosciuto a Venezia. Con la mia amica eravamo andate ad una cena bosniaca organizzata dall’associazione con cui mi trovo in viaggio. In questa occasione Zijo ci racconta la sua storia, in italiano. Non lo parla benissimo, ma è tutto comprensibile. A Tuzla invece la racconta nella sua lingua, grazie alla traduzione di Andrea, il nostro capo gruppo. Inizia a raccontarsi e la storia infatti mi suona, ma non solo quella. Sono gli occhi, le intonazioni, i gesti a risuonarmi. Penso che una storia come la sua, in qualsiasi lingua tu la voglia raccontare, la puoi comprendere ad un livello quasi primordiale.

Zijo è di origine rom e la sua famiglia è stata sterminata nel 1992, lui è l’unico sopravvissuto. È stato Zijo a portare all’attenzione del Tribunale dell’Aja il massacro del suo popolo. All’epoca dei fatti aveva sette anni e chi gli ha ucciso la famiglia lo credeva morto, l’ha gettato in una fossa comune insieme al fratello minore, le sei sorelle, il padre e la madre incinta di 8 mesi. Zijo invece era vivo, apre gli occhi, attende, e al momento giusto da quella fossa scappa.

Di tante cose si è parlato con Zijo, soprattutto di trauma e di perdono. Ma la cosa che meglio ricordo di quel pomeriggio è sua figlia, Sara. Ci dice che lui e sua moglie hanno scelto il nome Sara perché c’è in tutte le lingue e in tutte le grandi religioni monoteiste. È un nome che unisce e che non “tradisce” le tue origini. Zijo ha perdonato, Zijo non odia.

è davvero possibile?

Bihac

Bihac, al confine croato, è la nostra ultima tappa. È un salto temporale che ci catapulta nel presente, nella tragedia della rotta balcanica. Qui, in uno dei campi profughi più grandi d’Europa, i migranti possono restare bloccati per anni. Conosciamo, oltre ai bosniaci volontari, anche i volontari del servizio civile universale.

A Bihac non c’è nulla. Gli abitanti e i migranti co-abitano in questa realtà già difficile, tra mille tensioni e micce pronte ad esplodere in qualsiasi momento. Ma forse qui c’è più comprensione rispetto ad altrove. La guerra in Bosnia ha creato centinaia di migliaia di profughi fino a non molto tempo fa, e gli abitanti di Bihac non se lo sono dimenticato.

Da quando sono tornata in Italia non ho più smesso di pensare alla Bosnia. Ho approfondito la storia dei Balcani e dell’ex Jugoslavia, ho vissuto in Slovenia, sono scesa fino in Croazia, mi sono avvicinata di un passetto sempre di più, ma non sono più tornata in Bosnia.

L’anno scorso mi era stato proposto di andare a Sarajevo a festeggiare il Capodanno, ma non non me la sentivo di tornarci in quel modo, in quell’occasione.

Quello del 2019 è stato l’ultimo viaggio organizzato dall’associazione… fino a quest’anno! Li ho seguiti da lontano, con un misto di gioia e nostalgia e penso che, probabilmente, la prossima volta che tornerò in Bosnia non potrà essere che con loro.

Consigli di lettura e di visione per saperne di più sulla guerra in Bosnia:

- Chiara Uson La Figlia, Sellerio

- Ivo Andrić, Il ponte sulla Drina

- Quo vadis, Aida? (2020) di Jasmila Žbanić

Per sapere di più sulla storia di Zijo il documentario:

Zijo’s Journey di Michael Jovic